- 湿原

小さな水たまりの向こうに遊歩道があり、シモツケソウがたくさん咲いている

- サギスゲ

ワタスゲよりも小さいが白い綿毛をつける この区間の山歩き

この区間の山歩き

しんどい思いをして足を運んだところで見つけた可憐な花々。 急いで通れば見逃してしまうこともある。 また、いつも見かけるのに写真を撮り忘れる花もある。 そして、せっかく撮ってもピンボケのこともしばしば。 ソンクル湖畔にて、エーデルワイスの群落

おしらせ

フランス、オクシタニー地方の旅では、思わぬところで日本の野草に似た花が咲いていたり、日本にはない可憐な花々をみたので、ここに載せます。

フランス、オクシタニー地方の旅は忘れへんうちに 旅編に記載しています。

2006/09/23

2006/09/22

7 白馬三山3

- ワタスゲ

木道になってしばらくすると湿原が現れた。小さいのでわかりにくいがポツポツ白いのがワタスゲ。黄色や茶色の葉はコバイケイソウで、もう黄葉が始まっている

- ワタスゲ(ちょっとアップ)

ワタスゲの他にシモツケソウも咲いていた。色が薄くてほっとする(というくらいたくさん見た)

- ワタスゲ(アップ)

横のワレモコウの花と比べると大きさがわかる

- イワギボウシ(蕾)

コバギボウシだと思っていたが、コバはもっと葉が小さく、花はピンクだった

- イブキジャコウソウ

こんなところでも咲いていた。これは道のそばの急な斜面に咲いていた。茎が伸びてイブキジャコウソウが広がっていく様子がわかる。たくましい花だったのだ

- ツリガネニンジン

真っ白な花が八方山荘の近くで咲いていた

- ツリガネニンジン(アップ)

図鑑の写真と比べるとツリガネニンジンでもハクサンシャジンでもないように見える

この区間の山歩き

7 白馬三山2

- マルバイワシモツケ(実)

もう実がついている。標高が低いので当たり前か

- ハクサンチドリ

この花を見ると思わなかった。燕山荘に泊まった時山荘の人に部屋へ案内してもらう道筋で似た花を見つけた。「これがハクサンチドリですか?」と聞くと「テガタチドリですね。ハクサンチドリって、パアッと派手な花なんですよ」と教えてもらったが、その通り派手に咲いていた

- ハクサンチドリ(アップ)

こちらは下の方の花がもう終わりかけていた

- ユキワリソウ

色も淡いが小さな花だった。先程見たオオサクラソウの大きさと色のどぎつさからは同じ種類の花と思えないほど

- ユキワリソウ(アップ)

可憐な花なので、もう少し良い写し方をしたかった

- ムシトリスミレ

ピントが合いきれなかったが、初めて見た花。スミレとは違い、葉が皿のように受けがあり、そこにとまった虫から栄養をとる食虫植物。その葉は前の草で見えない

- イワオトギリ

シナノオトギリより葉が短いように思う

- シロバナクモマニガナ

ニガナの白はこれしかないらしい

この区間の山歩き

7 白馬三山1

- ミヤマママコナ

色でまたシオガマかと思ってよく見ると違っていた。ただし同じゴマノハグサ科

- ミヤマママコナ(アップ)

シオガマよりもずっと控えめな咲き方

- イワショウブ

なんとか花と葉を撮りたいと苦労したが、写っていないような

- イワショウブ(アップ)

写っているのがハエでないだけまし

- アポイアズマギク

ただのアズマギクだと思っていたが、アズマギクは「赤みを帯びた褐色」なのだそうだ。白いものを探すとアポイアズマギクしかないのだが、アポイアズマギクは「アポイ岳の蛇紋岩地や草地などに生える」らしい

- アズマギク

まわりの大きな葉は別の植物。ミヤマアズマギクは八重

- ミヤマダイモンジソウ

ダイモンジソウは茎が赤い

- イワイチョウ

この花もたまに見るが、なかなうまく写せない。縦の細い物体にピントを合わせるのが難しいためだ。下の丸いのがイワイチョウの葉

2006/09/21

6 八方池2

- ウスユキソウ

高山でなくても咲く種類があるらしい。茎まで白く粉をふいたよう

- コケコゴメグサ

図鑑には「中央アルプスの高山の風衝草原に特産する」とあるが、コバノコゴメグサよりずっと葉が小さいのでこの名前にした

- タカネセンブリ

八方池の近くで見つけた。立ち止まったらあちこちに目を向けて見るものだ。笹の間に咲いていた

- タカネセンブリ

リンドウ科と言われるとそんな気もする

- イワショウブ

ユリ科。長い茎の先に咲くので葉がわからない。名前よりずっと可憐な花が咲く

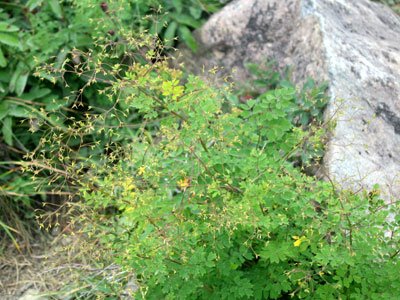

- コカラマツ

花か花が散った後かわかりにくい。別名がオオカラマツとはええ加減な

- コカラマツ(アップ)

どうも花が散った後のようだ

- イブキジャコウソウ

ほとんど種になっているが、こんな標高の低いところにでも咲くとは この区間の山歩き

この区間の山歩き

6 八方池1

- シナノオトギリ

イワオトギリよりも葉が長いようだ。小さな花

- シナノオトギリ(アップ)

5弁の花びらがなんとなくねじれがあるように見える。アリがいる

- タカネマツムシソウ

草地では丈が長かったが、標高が下がったからか、岩場のせいか、このあちりには背の低いタカネマツムシソウが咲いていた。それにしてもタカネマツムシソウがこんなに咲いているとは驚きだ

- タカネマツムシソウ

真上からのアップ

- 不明

アザミの類かと思って撮った

- ミヤマゼンコ

深山前胡。この花も標高が下がると丈が短くなるようだ

- タカネイブキボウフウ

八方池を過ぎるとこのような花の解説が立っている。タカネイブキボウフウがこんなに小さいとは思わなかった

- ミヤマトウキ

こんなに弱々しい花とは思わなかった

2006/09/20

5 一瞬見えた3

- ニッコウキスゲ

一日花で複数の蕾をつけるため、咲き終わった花も一緒に写ってしまう。奥は昨日咲いた花

- タテヤマウツボグサ

あちこちで群落を作り咲いていた

- コメツツジ

今回はシャクナゲを見なかったが、同じツツジ属で小さなこの花を見ることができてラッキー

- 蕾

これだけでは何か全くわからない。アップで撮ることだけが能ではないことを証明する写真となった。小さな葉はアザミのようだが、アザミの蕾がこんな風とは思えない

- ワレモコウ

どれが蕾でどれが花かわかりにくい

- ワレモコウとトンボ

すこしぼんやりした写真でも雰囲気があるか

- ワレモコウとトンボ

バックに赤いシモツケソウがあってもジャストフォーカスの方がよいか

- ダイニチアザミ

フジアザミかと思って撮ったが、葉が違う

- タカネナデシコ

えらく苦労して生えている

この区間の山歩き

登録:

コメント (Atom)